| 実母 | 実兄 | 実姉 | 実弟 | 実妹 | |

| 日本古語 | i lo ha | i lo e | i lo ne | i lo do | i lo mo |

| 客家語 | Ah Mak | lo ko | Ah tci | lo tai | lo moi |

| 音名 | 表記名 | 書紀 応神記 | 役柄 | 物語の原型の配役 |

| オキナガタラシヒメ | 息長帯比売 | 神功皇后=天照大御神 | 木花佐久夜毘売・別名「神阿多都比売」・別名「吾田鹿葦津姫命」その他、須世理毘売、八上比売、神矢楯比売命、大和迹迹日百襲姫尊など多数の別名。天照大神として主役中の主役。神武記では伊須気余理比売(いすけよりひめ)で登場。美貌と知謀で、地祇神ながら天津神に嫁いで、戦乱から大和国を救う。オオヒルメムチ | 王東明(トンミョン)王の第二后・ 百済国祖母 召西奴(ソソノ)・国つ神系 |

| タラシナカツヒコノミコト | 帯中日子命 | 仲哀天皇 | タラシナカツヒコ・ ニギハヤビ(邇芸速日命)。熊襲の矢にあたって死ぬ。スサノヲ男系最後の王。 |

解扶婁(ヘブル)の庶孫優台(干台・ウテ)、召西奴の初婚の相手・扶余天孫系 ピリュとオンジョの実父 |

| ホムダワケノミコト | 品陀和気命(神武天皇) | 仲哀天皇と息長帯比売の子...という無理な設定) | 大鞆和気=品陀和気(弓の名手) ニニギノミコト(瓊々杵命)大国主など、多数の別名あり。 とにかく、女性にもてて国譲りも、そのおかげ。息長帯比売を正后とするも、他に12人もの女后をもった。兄は、戦死。高天が原・天神族の新王となる。 |

高句麗建国祖神 東明王(高朱蒙)・召西奴の再婚相手・扶余王の庶子・天孫系・BC37建国(弓の名手) |

| タケノウチスクネ | 武内宿禰 | 武内宿禰・成務天皇の代に大臣(おおおみ)となる。知謀の参謀。 高木神(天照大御神の父) |

猿田毘古=塩土老翁(しおつちのおきな)=小彦名神(すくなひこなのかみ)(神仙の方士で日向の黒幕となる。もともと地祇神(くにつかみ)系だが、天照大神の父ホムダワケが頼りにしていた。 | 卦婁(クァル)部の王チョルボンの王・延陁勃(ヨンタバル)/召西奴の父・卒本句麗系・朱蒙を王にした功労者。後に百済建国に尽くす。 |

| カゴサカノミコ | 香坂王 | 仲哀天皇と大中津比売の子 | 兄宇迦斯(闘う前に、死んでしまうので活躍する場面なし。)天照大神の敵となる異腹の兄弟。 | 東扶余 金蛙王の長男・帯素(テソ)・扶余嫡男天孫系 |

| オシクマノミコ | 忍熊王 | 仲哀天皇と大中津比売の子 | 弟宇迦斯 オホミナカタ 天照大神の敵となる異腹の兄弟。イヅモタケルも演じる。 |

末弟の王子・後の曷思王子(갈사왕자)・扶余天孫系・ |

| 日本書紀 | 神功皇后記 | 神武記 |

| 戦場所 | 菟道(うじ=京都府宇治市)→逢坂→ 沙沙那美の栗林・瀬田の渡で滅亡(ささなみのくるす) 斗賀野で香坂皇子神意を問うが、不吉にも香坂皇子は猪に噛み殺される。 (今の兵庫県武庫郡)このため播磨沖で船隊をくんで、 明石海峡で食い止める作戦を中止して、住吉で皇后の軍を待った。 武内宿禰と幼いホンダワケはいったん紀伊にくだり、皇后は難波に上陸して、和歌山県御坊市から侵攻。宇治川の北に陣をひく。 敗走する忍熊兵を追撃し、 逢坂(山城と近江の間・滋賀県)でほぼ反抗する力を奪う。 忍熊皇子、沙沙那美(滋賀琵琶湖)で自殺して滅亡。 |

菟田川(うだがわ)・忍坂(おしさか) |

| 戦の主 | 神功皇后=女王天照大神 | 神日本磐余彦天皇=神武天皇 (かむやまといわれべこのすめらみこと) |

| 指揮官 | 武内宿禰・武振熊の軍 |

猿田毘古 |

| 敵軍 | 香坂王・忍熊王兄弟 | 兄磯城命(えしきのみこと) 弟磯城命(おとしきのみこと |

| 皇軍 | 和珥臣(わにおみ)の祖武振熊の軍熊之凝が先鋒となる。 和邇氏は春日氏の祖。書紀の久米兵の首長、中臣鳥賊津使主(なかとみのいかつおみ)が比定できる。この人物が、タケミカズチ神? |

来目部(くめら)久米の隼人の戦人(いくさびと) |

| 服従 | なし | ニギハヤギノミコト |

| 古事記 | 仲哀天皇 3忍熊王の反逆 | 中つ巻 神武天皇記 |

| 戦場所 | 斗賀野で香坂皇子神意を問うが、不吉にも香坂皇子は猪に噛み殺される。 敗走する忍熊兵を追撃し、逢坂(山城と近江の間・滋賀県)でほぼ反抗する力を奪う。 忍熊皇子、沙沙那美(滋賀琵琶湖)で自殺して滅亡。 |

宇陀(うだ)・忍坂(おさか) |

| 戦の主 | オキナガタラヒメ 大和制圧後、ホムダワケを迎える。 |

大和伊波禮毘古命=神武天皇 (かむやまといはれびこの) |

| 指揮官 | 武内宿禰 和邇臣の祖=難波根子建振熊命 |

大伴連・大久米連の祖、九州の隼人の戦人 |

| 進軍 | オキナガタラヒメは大阪に直進。 武内宿禰・ホムタワケ軍は熊野に迂回、挟み撃ち作戦を実行。 |

はじめ難波に進軍したが、手強く一度熊野に迂回している。 |

| 敵軍 | 兄香坂皇子(かごさかのみこ) 弟*忍熊皇子(おしくまのみこ) |

兄宇迦斯(えうかし) 弟宇迦斯(おとうかし)=ナガスネヒコ |

| 皇軍 | 振熊の兵 | 久米の兵 |

| その後の服従 | 伊奢沙和気(いざさわきの)の大神 天照大神の近江=母系の祖神。 |

邇藝速日命(にぎはやぎの) |

| 魏志倭人伝 | 応神記(書紀) | 古事記中巻神武の段 | 古事記上巻国造りの段 |

| 神功皇后 | 息長帯比売尊 | 豊玉比売 | 木花佐久夜毘売尊 |

| 神功皇后 | オキナガタラヒメ | トヨタマヒメ | コノハヤサクヤヒメ |

| 神功皇后 | 神功皇后 | 海童の少女 | _ |

| 天皇名 | 宮の所在 | 在位(書紀) | 著者推定実年 | 内容 |

| 成務天皇 | 近江の志賀高穴穂宮 | 131-190 | 187-222 | ワカタラシヒコ |

| 仲哀天皇 | 穴門の豊浦宮 | 192-193 | 224-225 | 山口県豊浦郡 |

| 仲哀天皇 | 筑紫の香椎 | 193-200 | 225-232 | カシイイノミヤ 福岡市東区香椎、狗奴国に敗戦。仲哀崩御。香椎宮は仲哀の斎宮。 |

| (天照大神) | *穴門の豊浦宮 | 201-202 | 232 | 天照大神軍、鶏林の金城を攻める。 |

| 〃 |

邪馬壹国 |

200-201 | 233 | マツオノミヤ 福岡県朝倉郡三輪町粟田。軍事的拠点。ここが、邪馬壹国の中心部。大和の葦原とならぶ天照大神の聖地。 (福岡県朝倉郡三輪町) |

| 〃 |

|

_ | 239 | 天照大神、親魏倭王・金印紫綬さずかる |

| 〃 | 松峡宮 | _ | 243 | 天照大神、魏へ使い。 |

| 〃 | 松峡宮 | 244 | 魏、高句麗と交戦。 | |

| 〃 | 松峡宮 | 247 | 狗奴国と交戦、魏へ援助を求める。魏、軍事顧問の黄幢を邪馬壹国に派遣。 | |

| 〃 | 松峡宮 | 248 | 本朝護持のため狗奴国と和議成立、共立女王となる。このころから天照大神、微行を行う。(神仙の行、居所を知られないようにする。) | |

| 〃 | 松峡宮 | _ | 249 | 天照大神大和攻略(異腹の兄弟王を撃つ)いわゆる東征。 |

| (臺与) | 大和の若桜宮 | 203- | 250 | 臺与が女帝になる。 大和に日向系王、太子として樹立。 仲哀天皇、長野陵(河内国)に葬る。 |

| (臺与) | 大和の若桜宮 | 254 | 葛城襲津彦、新羅王子干老(うろう)を殺す。 | |

| 応神即位 | 大和の軽島の明宮 | 270-310 | 272-310 | ホムダワケ即位 |

| 弓月王渡海 | _ | _ | 284 | 応神14年に秦氏ホータンから日本に到着。 |

| 倭王の宮名 | 読み | 推定される地名 | 天照大神が居住した期間(書紀準拠) |

| *穴門の豊浦宮 | アナトノトユラノミヤ | 山口県豊浦郡(当時、軍港) | 192春~193九月まで |

| *筑紫の橿日宮 |

カシヒノミヤ | 筑前国糟屋郡香椎郷 (福岡市東区香椎) |

193~200年まで |

| 松峡宮 | マツオノミヤ | 福島県朝倉郡三輪粟田 | 200年3月~ |

| *穴門の豊浦宮 | アナトノトユラノミヤ | 山口県豊浦郡 | 201年2月~ |

| *斎宮 |

イハイノミヤ | 小山田邑(不詳)若桜宮の旧称?(大和) | 203年1月以降 |

| 若桜宮 磐余稚桜朝 |

サクラノミヤ | 奈良県桜井市池之内 磐余池付近 | 斎宮と同。 203年~ |

| 狭城盾列陵 | サキノタタナミノサザキ | 狭城盾列陵に葬られる。大和国添下郡(山陵郡字宮ノ谷) | 269年 |

_上記の表にそって言えることは、邪馬壹国は福岡市香椎(カシヒ)と、松峡宮(マツオノミヤ)にあったことが推定できる。

*応神・神武神話重複説からは「木花佐久夜毘売」が天照大神、大和に帰って若桜宮に宮を造った。面白いことに、「木花咲く」とは桜花だったことが分かる。単純にいえば天照大神は「さくら媛」であったことになろうか。父をキナガスクネノオオキミ、母を葛城氏のタカヌカヒメとしている。幼くして聡明で叡智(さか)しく、貌容壮麗(美人)で、父王があまりのできのよい子にはたして自分の子であろうかとあやしんだほどであった。

大綿津見神系、大山祇神系 大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)大山祇神社。全国に一万社 別名: 和多志大神、酒解神

主祭神の「大山祇(つみの)大神」は、「イザナギノミコト」と「イザナミノミコト」の御子で、「木花咲耶姫(このはなさくやひめ)」の父として知られるので、天照大神の父は大王だったことが分かりますね。

箸墓(はしはか)

○神功皇后のロマンス

箸墓の近隣の地名茅原(ちはら)は、葦(あし)が元の称。葦原は、福岡の「葦津浦」の地名を因んで付けたものだろうか?

「葦原の しけしき小屋に 管畳 いや清敷きて わが二人寝」

磐余彦命(神武)が倭迹迹日百襲姫尊(ヒミコ)との初のデートのときに読んだ歌。倭迹迹日百襲姫尊(やまとととひももそひめのみこと)も巫女で、大物主神が依りどころとした姫であった。そこが天照大神の象徴的異名であろう根拠となる。神武が架空人物で、応神(大国主)に比定すれば、神宮皇后が倭迹迹日百襲姫尊の役回りとなり、かつ天照大神となるのである。

葦原は狭井川の湿地帯、いまの茅原(ちはら)。神武記では九州で起きた事実を大和の舞台にして展開させている。したがって、地名はもともと九州にあった地名が大和に見つけることができる。また、その反対のものもある。しかし、決定的なものは、大物主神の大神(おおみわ)神社神体である三輪山頂上にあった日向神社(ひむかひ)である。

○天照大神と鏡

天照大神は大和から九州にカムバックし、勢いにのり、畿内大和に帰還した。いまだに、邪馬壹国はどこにあったのか、京大が畿内説、東大が九州説、どちらも決着がつかないでいる。奈良・黒塚古墳から34枚の三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)が出土があり、「畿内大和説」も盛り上がってきた。しかし、これは白黒の決着をつける必要が、もはやない。

魏志倭人伝の邪馬壹国も「やまと」の政権であり、はじめ筑紫の香椎に遷都、天照大神は大和の若桜宮(奈良県桜井市池之内)に戻った。結局、大和→長門→筑紫→長門→大和と彼女は移動した。

およそ十年間、魏志の言う天照大神が活躍したのは筑紫の地であった。鏡はもともと照り輝く蛇の眼を霊力とする呪物で、天照大神が蛇神の巫女として、自身の霊代(たましろ)として好んだのである。鏡は、ほおずき、赤カガチの目のイメージが付きまっとっている。。三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)は、天照大神が「この鏡はもっぱら我が御魂として、吾が前を拝むがごとく、いつき奉れ」(天照大神の詔)と、言ったことから、王権の象徴となったが、権力を誇示するための神宝ではなかった。その輝きをもって、蛇の如く邪気を追い払う神具だったのだ。

○天照大神の死を暗示する

大和迹迹日百襲姫尊(やまとととひももそひめのみこと)の墳墓。この姫は神がかって「われを祀れば、ただちに疫病は治まる。われは大物主神である。」と託宣した巫女であった。(記)そして、大和迹迹日百襲姫尊(やまとととひももそひめのみこと)の箸墓は、久しく卑弥呼と墳墓として言われている。しかし、この姫は、天照大神に比定できることは記を読めば分かる。箸墓の一帯の近く、箸中(はしなか)の地名はこの姫が、箸(はし)で性器を突いて自殺したという伝承から来ている。「箸に陰(ほと)を撞いてかむさりましぬ。」崇仁十年九月条(記)

この姫=天照大神の不自然な死は、私たちにとって、にわかには理解しがたい。しかし、箸(はし)がなんのためにあったのかが、彼女の死を明らかにしてくれる。串、櫛、箸などは、供犠の神聖な道具だった。三輪の大神は、古くは串をもって、神の生贄(いけにえ)の少女を定めたという。このことが天照大神の死の真相を教えてくれる。「箸」は、神が人身御供(ひとみごくう)を受けて、その人肉を食べるために備えられていたのである。つまり、「箸に陰(ほと)を撞いてかむさりましぬ。」の、ことの真相は、天照大神はみずから供犠の巫女になり、大蛇に喰われた・・・ことを意味する。それがなんであれ、神に奉げられることによって、豊穣をもたらすと信じられていたのだろう。人身御供(ひとみごくう)は日本古代の一般的な伝承にあるだけでなく、神聖な儀式だったとしか言いようがないが、伽耶国では貴族が死ぬと数名の使用人を共に葬っていた事実がある。(伽耶博物館)。犠牲が再生という、新たな転換をもたらす、そうした神聖な理があった。

○箸墓は、日本最古の前方後円墳

全長280mあまりの前方後円墳。墳墓は通例、王の生前から造営が始まるのだが,おそらく、この塚は天照大神の死後に造成が始められた。箸墓がヒミコの墓だとすると、人垣(殉死)があるはずである。魏志には「女王死し、大いに塚を作る。殉死するもの百余人」とある。

最近,箸墓が日本最古の前方後円墳であることが通説になってきた。部分調査によって、考古学上、この古墳が完全な前方後円墳で、もっとも初期のものであることが証明されたのである。(一九九八年九月)

この箸墓が最初の巨大前方後円墳として成立したとすれば、その意義はとてつもなく大きい。大和政権の成立そのものに関わるからである。さらに、言えることは前方後円墳という型(かたち)が、天照大神から始まったということだ。

前方後円墳という型(かたち)は、壷であるなど説得力のある様々な説があるが、この型は子宮を蛇室(へびむろ)に模したものであろう。そして、古代の深層意識からは、三角とマルの結合は、子宮を意味していたと思える。

かくして、天照大神はわたしたちの想像をはるかに越えた偉大な女王であった。このことを、わたしたちはどうしても認めなくてはならないだろう。

*この古墳は宮内庁が倭迹迹日百襲姫尊の陵墓として指定していうので発掘ができない。しかし、部分調査が過去に3回行われた経緯がある。

| シュメール | イナンナ |

| エジプト | ハトホル |

| バビロニア | イシュタル |

| カナン | アシュタルト |

| ギリシャ | アフロディーテ |

| ローマ | ヴィーナス |

| 神名 | 神の属性 | 数字 | 補足 | 中国木 |

| アヌ | 最高神 | 60 | 父 | . |

| アンツ | . | 55 | . | . |

| エンリル | 牡牛神・アネモス・戦士の神 | 50 | 風神・雷神・日神 | 伏羲 |

| ニンリル | . | 45 | . | . |

| エンキ | 水神・蛇神キ・智恵の神 | 40 | エンリルを嫌い深海の底へ移る。 | . |

| ニンキ | . | 35 | . | . |

| ニンフルザグ | 蛇女神 | 5 | . | 女 |

| ウツ | エンリルの息子 | 20 | . | . |

| イナンナ | 天界の女王・金星 | 15 | イシュタル(セム語) | . |

| アヌンナキ | 一群の従者? | . | 地霊 | . |

| ・・・やがて天まで溢れる大洪水がおこり、この大きな瓢箪にもぐっていた二人だけが生き残った。瓢箪のなかに隠れて、洪水のあいだ波間にただよい、ふたたび地上に降り立った。彼らがひょうたんは天空たかく押し上げられ、やがて地上に落ちた。 (中国神話) |

| 「朝、雨が降りに降った。 私はこの眼で、夜も大粒の雨が降りしきるのを見た。 わたしは頭をあげて、天を眺めたが、その恐ろしことと言ったらたとえようがないほどだった。」 (紀元前2100年頃に刻まれたシュメールの書板) |

| *なにか恐ろしい天体現象を目撃したようだ。 |

| 「七日七晩、豪雨が陸地を荒れ狂い、大きな船が暴雨によって大海原を押し流されていったとき、太陽神がすがたをあらわして天と地に光を注いだ。」 (紀元前2100年頃に刻まれたシュメールの書板) |

| *雨は7日の間続いた。 |

| 大洪水が起こった。・・・あたり一面暗くなり、黒い雨が降り始めた。雨は昼も夜もどしゃぶりに降った。・・・このようにして人類は滅びてしまった。 (南米インディオの伝承古文書『ポポル・ヴフ』より) |

| *この地域では、この時間帯、真昼であったので、太陽は日食のような現象に襲われ、地球は真っ暗になった。つまり、地球と太陽の間になんらかの天体が通過して、太陽光を遮蔽した。中東では、夕方であったので、日食現象はあまり観測できなかっただろう。しかし、昼間だったアメリカ大陸では事情が違ってくる。彼らは、太陽の異変に気がつき、轟音が鳴り響くのを聞いた。そして、雨が降りはじめた。彼らは、必死に逃げる算段ができたのだ。この記載はアメリカ大陸の地域特有の観察記録として証明される。つまり、神話の伝播とはいえないということである。 |

| そこでわれは、天の諸門を開き水を降らせた。 (コーラン・五章・十一) ・・・ある者には砂石の暴風を送り、またある者には巨大な轟音でこれを襲い、またある者には大地にこれを沈め、またあるものはおぼれさせた。 (コーラン二十九章四十) |

| *雨だけでなく、砂石も降ってきたことを示す。黒い雨とは、砂が交じっていたことを示す。 |

| 天が地に接近し、一日のうちにすべてのものが滅び去った。山もまた、水のなかにかくれた。 (古代メキシコの『チマルポポーカ絵文書』より) |

| *最初の一日のうちに、山も水面下になるほどであった。千メートル級の大津波が発生したのだろう。七日の間におよそ10京トンの増水が短時間の間にあったと推定される。これは世界の海面を300㍍押し上げる。もし、現在、海面を200㍍下げたら、日本と中国、韓半島は陸続きとなる。また、北海道と樺太は大陸とやはり陸続きとなる。台湾は島から、中国大陸の一部に変貌する。そして、黄海は超広大な平野となる。そこで言えることは、中国の超古代文明は、おそらく黄海の大陸棚の海底に眠っているだろう。 |

| あるとき、天地もとどろくようなものすごい音がした。すべてのものが闇に包まれ、このあと大雨が降り出した。雨はすべてのものを洗い流し、全世界を水びたしにした。 (アマゾン流域のインディオの伝説) |

| *雨が降る前に、おおきな轟音がした。これはなんらかの衝突音であろう。南北アメリカでは、洪水で滅びた伝承がインディオにおびただしいほど残されている。 アンデスやコロンビア、ペルーでも、山頂にのぼって助かった話と、丸木舟をそなえて助かった話など枚挙にするには多すぎるほど残っている。これらの地域では、異変開始時間は昼間であったので、人々は積極的に逃げた記憶が残っている傾向があるといえよう。 |

| 天の柱が倒れ、大地が根底からゆさぶられた。天は北側に倒れはじめた。太陽、月、星はそれぞれの軌道を変えた。宇宙の組織全体が混乱におちいった。 (マルティーニ『中国新図』に引用された中国の古写本に記載。) |

| *洪水だけでなく、地球の地軸の変動もあったことを示唆する。 |

| 紀元前3世紀の僧侶にして歴史家のペローソスが残した記録。 バビロン10代目の王クシストロスの治世、クロソス神が夢に現れて告げた。 マケドニア暦の8月15日に人間はすべて洪水によって滅亡するだろう 。神は彼に命じて、世界の発端からの歴史を書かせ、それを保存するために太陽の都市シッパル(ユーフラテス河の河岸)に埋めさせた。さらに、彼は一隻の船を建造し、親族や友人を乗せ、たくさんの食物と飲み物を積みこませた。また、鳥や4つ足の獣を乗せて船出する。「どこへ船出すれはいいのですか?」と尋ねると、神は「神々のもとへ船出するのだ。だが、まずおまえはすべてよき恵みが人々にくるように祈らねばならない。」と答えた。それで、かれは命じられた船を建造した。その長さは全長1000メートル、全幅400メートルであった。洪水が押し寄せ、水が減少すると、鳥を幾羽か放ったが、鳥は休む場所もみつからないので、船に舞い戻った。数日後、ふたたびクシストロスは鳥を放った。 そして、再び鳥は足を泥で汚して船に戻ってきた。 三たび彼は鳥を放ったが、こんどはもはや船に舞い戻らなかった。そこで、クシストロは陸地が水の上に現れたことを感じとり、それで舟板の合わせ目を開いて眺めわたすと陸地が見えた。船をある山に着けると、彼は自分の妻や娘、それに舵手と一緒に上陸した。 そして、彼はその土地を礼拝し、祭壇を築き、神々に犠牲を捧げると、船から降りた人々とともに姿を消した。船にまだ残っているひとびとは、彼とその仲間が帰らないのを知り、同じように下船して名を呼びながら彼らを探した。しかし、天からひびく声があって、神を畏れるようにと命じられた。なぜなら、このわたしは信心深い神々の国に住めるようになったのだし、わたしの妻や娘、それに舵手までも同じ名誉にあずかれたのだから、と言った。そして、彼はバビロンに赴いて埋めた文書を掘り起こし、それを人々の間に分与するようにと命じられた。さらに彼らの立っている土地がアルメニアであることを告げた。彼らはこうしたことを聞くと神々に犠牲を捧げ、その足でバビロンへと旅立った。 (バビロニアの洪水伝説) |

| *この洪水は、11月の中旬の中東が夕方の時に起った。1872年に発見されたシュメールのギルガメッシュ叙事詩の12の歌章・すなわち12の書板の第11枚目に洪水の記載があった。この12枚の歌章が12宮に対応しており、そのために太陽が12カ月を通過するに従っているとローリング卿が推測したのである。つまり、11枚目の書板には、11月の出来事が記載されている。 バビロン版の、ノアはクシストロという名前になっている。方舟は、アルメニアに漂着していた。ソ連とトルコにまたがる、カフカズ山脈南方の高原地域で、バビロンから北北西およそ600km。暴風は、東から西に吹いた。これは地球の自転と逆方向である。旧約ではノアの方舟はアララト山に漂着したことになっている。(Mt.Ararat) いずれも、トルコ東部、イラン・ソ連との国境近くにある高峰。成層型火山で標高5123㍍。 |

| 夕刻になると闇の主が豪雨を降らすだろう。そのとき、お前は船に入って扉を閉めよ。・・・(中略)・・・六日六晩風がふき、洪水と暴風が陸地を覆った。七日目に近づくと、暴風と洪水と嵐がやんだ。 ギルガメッシュ叙事詩 |

| *豪雨は、夕方から始まった。中東が夕方であるとき、日本は深夜である。太陽が暗くなったことは、観測できなかっただろう。東洋では、洪水とは書かれず、陸が沈没したと考えた。なぜなら、夜に異変を迎えた東洋では、人々は眠っていた。怒涛のごとく押し寄せる海面に飲み込まれて、びっくりしたときには死んでいた。逃げる間もなく寡黙に民族が滅亡してしまった。海面の上昇は、同時に陸地が沈んだことである。意識では、陸が沈没したという記憶になっている。しかし、その数日前から、月を上回る巨大な彗星を目撃していた。そこで、中国や日本では古来、彗星は災いの前兆であり、世の中が乱れるという定見が残った・・・のだろう。 |

| この日、大きな淵の源がことごとく破れ、天の窓が開いて、 雨は四十日と四十夜、地に降りそそいだ。 (旧約 創世期) |

| *旧約聖書の記述はバビロニアからの移入であろう。起源伝承から遠い40日間、雨が降り続いたとする点が疑問符の付けられるところ。 |

| 「わたしたちの文明は他国民のそれのように、これまでしばしば天から降ってきた雨水によって滅びさっているのです。・・・人類はこれまでに数多くの異変にあっているのですが、将来においてもまたそうでありましょう。」 (前六世紀 エジプトの神官たちによるギリシャの哲学者ソロンへの話) |

| 「多数の洪水があったにもかかわらず、大洪水は一度しかなかったと信じるギリシャ人を、エジプトの神官たちがあざ笑っている。」 (プラトン 紀元前四世紀) |

| *エジプトの神官たちによれば、大洪水は、一度だけの偶然的出来事ではないらしい。紀元前265年に年表を起草したパロス島の年代記では、洪水の年代を作者自身の年代より、1265年前のことだとしている。つまり、一説ではあるが、紀元前1539年にこの大洪水は起ったとする。それから、3538年を経過したことになる。シッチンの言うように、3600年周期でアヌンナキ・神々が戻ってくるという。パロス島の年代記を信じれば、それは、今からあと60年ちかく後のことになるのだが・・・。 しかし、3600年周期も、洪水の起きた時も、どちらも仮説である。およそ20万年以上前に大洪水は起き、それ以後、人類が絶滅するような大異変は起きていない。 大洪水が起きる前兆は天にしるしが現われる。これは周期性のある彗星のことであろう。ヨハネの黙示録では、「その顔は太陽のようで、その足は(Legs)火の柱のようである。」12-4、また、「その尾(Tail)は天の星の三分の1を掃き寄せ、それらを地に投げ落とした。」10-1、とあるが、これは彗星の尾が、地球に叩きつけられることを暗示する。(Legsは彗星の尾のこと)つまり、過去の大洪水の水はどこから来たのかというと、謎の彗星とのニアミスで、地球の重力圏に入ってしまった巨大な量の水蒸気(H2O)ということになる。水蒸気は目には見えないが、おなじ体積の水になるのである。海底にある巨石文明の遺跡が、なにゆえに海底に沈んでいるのか、こうして説明がつくのである。このとき、古代人は一挙に滅亡してしまったのだ。例えば、現在、たった五メートル海面が上昇すると、日本をはじめ主要な世界都市はすべて廃墟となる。 3600年周期の彗星を前提にしてみよう。この謎の彗星の遠日点を600憶km、毎秒60kmのスピードで近づくと仮定すると、すでに海王星のあたりに戻ってきている。12等星ぐらいで発見される新彗星の発見のニュースはいまのところ要注意になってくる。その軌道や、方向は観察結果とコンピュータをもってすれば、容易に知ることができるだろう。しかし、この彗星は盗人のようにくるらしい。また、思いがけない日、気付かない時にくるという。終わりの日まで、人々は喰い、飲み、めとり、とつぎなどしていると定められている。(マタイによる福音書)そうだとすれば、人々は彗星の衝突を事前に知らされることはないのだろう。(社会的混乱を恐れて報道は押さえられる?) ともかく、3600年周期は地球に破滅をもたらす彗星にしては短すぎる。古代文明が滅びた時期は世界的に共通である。グラハム・ハンコックの「神々の指紋」のように紀元前11、000年というのも新しすぎる。すると、彗星の周期も、それに準じて桁違いに長くなる。(彗星は大洪水と同期している。また、地層が大洪水の激変によって、一挙に形成されたとする<創造説>をとるならば、地層と地層の年代差を計測すれば、この彗星の周期を割り出せる。それは、だいたい36万年前の可能性が高い。) なんであれ、必ず周期をもって再び戻ってくる性質のある彗星が原因ならば、キリスト教の終末預言は、時期を明示しなくても必ず実現する。だとすれば、これは、預言ではなく、「科学的な予告」といってもよいだろう。 しかし、聖書には再び洪水で滅ぶことはない。と、述べられている。 「その時の世界は、みことばにより、水で覆われて滅んでしまった。」ペテロの第二の手紙3ー6 これは、過去の大洪水のことである。 「しかし、その日は盗人のように襲ってくる。その日には、天は轟音をたてて消え去り、天体は焼けてくずれ、地とその上に造り出されたものをみな焼きつくされるであろう。」同3ー10とあり、洪水は否定され、こんどの終わりの日は、明確に「火」であると予告されている。火は世界にくまなく降り注ぎ、建物という建物は火災を起こし、すべての地上のものは灰と化す。 天が轟音をたてる・・・ここまでは過去と同じ現象だ。彗星のニアミスがもたらす大災害に違いない。しかし、同じ彗星のニアミスが、過去は水で、こんどは火になる。こういう違いがどうして起きるのだろうか。この部分はわたしを大いに悩ませるところだ。私見では、地球と彗星の相対位置によると思われる。つまり、地球の季節が11月に先の大洪水はおこった。10月、11月、12月が危険な時期となってくる。それぞれの月によって、その相対位置に違いがでてくるだろうことは当然思い付くことである。衝突位置が彗星の尾の根元なのか、尾尻なのか、中央なのか端なのか、こうしたことに変化があるわけである。そのため、彗星の衝突する位置によって火に変じる・・・という可能性があるわけである。なんであれ、地上の建造物がすべて燃えてしまうというパウロの言葉から想像するしかない。彗星の大量の岩石粒が、大気圏で燃えつきないで地上にまで降り注ぐとしか思えない。それは、人々が上着をとりに家にもどる暇もないと書かれるからである。(マルコ13-16) これは、彗星の尾が重力圏にたいして、どんな衝突角度をもって進入してくるか・・・によるのだろう。現代の宇宙科学をもってすれば、すぐにでも結論がだせるはずである・・・・のだが? 彗星は氷塊でもある。火焔が降り注いだあと、こんどは、過去の大洪水のように大雨が降りそそいでくる。そこで、大火災はともかくも消沈する。どのくらいの時間で雨が降ってくるのか・・・それが短くないと、カッパドキアのような地下都市にひそむか、水中都市にもぐっているしかない。「もし主がその期間を縮めて下さらなかったら、救われるものはひとりもないであろう。」(マルコ13ー20)(こののち、生き残った人々は、ノアのように神々の列に加えられる。これが、救世主の再来と言われる。) |

|

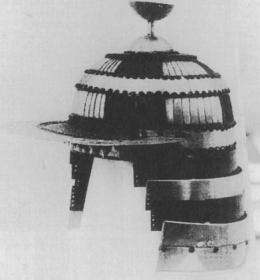

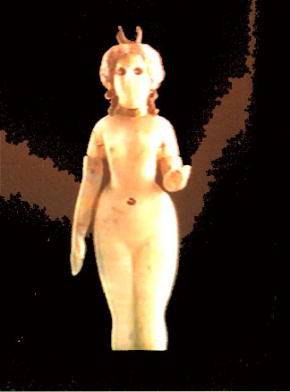

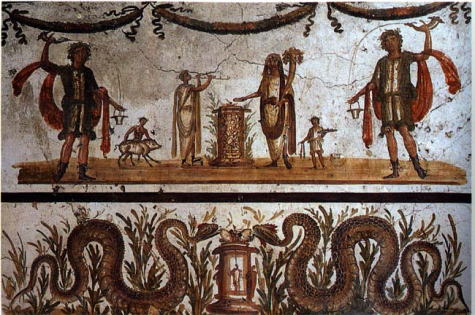

○十握剣(とつかのつるぎ)の秘密 さて、神代出雲地方では、実は盛んな龍蛇崇拝があり、稲田の女神とはもともと古来から蛇で、稲田姫と大蛇との神婚(しんこん)伝承が出雲にある。インドのナーギィとマホーラガの結婚話と共通する。この蛇神信仰、あるいは伏羲(ふつき)と女(じょか)が転じて、ヤマタノオロチ、クシイナダヒメとなり、出雲神話に流れ込んでいると思われる。そう考えると、いかに古くから牛と蛇の神々が日本に伝わっていたか・・・計り知れないことになる。 スサノヲという名は、古事記に「須佐之男の命」と記され、出雲の須佐郷にちなんだ名前であるという。スサノヲが大蛇を斬ったときの剣(つるぎ)は十握剣(とつかのつるぎ)というが、別名を「蛇之鹿正」(おろちのあらまさ)(書紀一第二)とか、「蛇韓鋤剣」(おろちのからさひのつるぎ)(書紀一第三)、「天蠅斫剣」(あめのははきりのつるぎ)(書紀一第四)とか呼ばれている。そこで、「あめのははきりのつるぎ」は、「はは」を斬る剣ということだ。ここで、明らかになったこと。それは、「はは」は「かか」でもあり、蛇(おろち)を意味する。剣を「さひ」といい、大蛇を「はは」と言っていた。この大蛇の麁正(おろちのあらまさ)は、石上神宮に奉祀されている。(紀) この剣が、なんであれ外国製の真名剣(まなのつるぎ)である以上、スサノヲも渡来人だったのだろう。「あめのははきりのつるぎ」は「天神が大蛇を切ったつるぎ」となる。 スサノヲが出雲国の簸川(ひのかわ)の上流にいた大蛇を斬ったとき、その尻尾から天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を得た。後に、伝説上の日本武尊(やまとたけるのみこと)が駿河の野原で火攻めにあったとき、この剣で草を薙ぎ払い難を逃れた。そこで、名を草薙剣(くさなぎのつるぎ)に改められた。ここに、薙はインドの神名、ナーギの音写が発見される。草薙(くさなぎ)を音で分解すると、「くさ」は、種(くさ)(もと。材料。(語らひぐさのくさ))。単純に言えば、蛇を素材に作った剣の意なのである。この蛇剣をゆらゆらと振ると、降雨をもたらす効験があるはずである。ナーギ、はもともとインドのコブラの姿をとるインドの蛇神。聖なる大河ガンジス川は、シバ神の妃パールヴァティ(ウマー)の姉、ガンガー女神が天界から下降して生誕した。このときガンガー女神はナーギに姿をしていた。つまり、蛇は降雨を呼ぶ神なのである。火攻めにされたとき、草薙剣を振ると、たちまち雨が落ちてきた。こうして日本武尊(倭建命)は難を逃れた。宇陀の戦いの後、この剣は邇芸速日命 の子、宇摩志麻治命(うましまじのみこと)(事代主)から、武御雷神に渡り、瓊々杵命(大国御魂)に献上され、しばらく宮中にあったが、天照大神を伊勢に遷し祀ったとき、この草薙剣もどうじに伊勢に移った。この剣は、伝説の倭建命(ヤマトタケルノミコト)に授けられ、最後には尾張の熱田神宮に奉祀されている。三種の神器の一つとして、よく知られている。 (1999/02/13) 大蛇の尻尾からでたので、「臭蛇」(くさなぎ)(佐竹昭広説)の意味だとも言われているが、薙を蛇に喝破したのはよいが、しかし、尻からでたので臭いというのは、神宝剣にふさわしくない。 さらに、スサノヲの妻が仏教と習合して、その姿が蛇体になったことを説明することで、彼がどんな伝説に比定できるのか、明らかになるだろう。さて、そこで稲田比売命(いなだひめのみこと)を探ることにしよう。 スサノヲは後に牛頭大王として祀られた。スサノヲはとして、あるいは族長の英雄神として祀られたのであろうか。牛頭大王と婆利女の神名は韓国に牛頭山という山がたくさんあること、また、スサノヲが新羅のソシモリ、(韓国語で牛頭、牛の首の意味)にいたと日本書紀にあることから、牛頭の由来は朝鮮渡来の神名とされる。(八坂神社編) スサノオは出雲神話に登場する牛族系の神であるのは周知のことだ。スサノヲがエジプトの「ホル」や、シュメールの「エンキ」という古代の普遍的な神を体現しているのだろうか。そして、スサノヲが、革新派で大蛇神を殺し、稲田比売命(いなだひめのみこと)を救って、結婚するが、この結婚譚の背景にはなにが隠されているのだろうか。 Ⅰ、大蛇 Ⅱ、人身御供の女 Ⅲ、救済する男 Ⅳ、古代の呪術を転覆すること。 Ⅴ、異種族結婚をしていること。 ・・・・この要素は、天照大神の人生そのものと言えるほど良く似ている。 この話は、驚くことに大蛇は大神の大物主、人身御供の姫は天照大神、救済する男は瓊々杵命(ににぎのみこと)と、ほぼ同じキャストにあてはまる。すでに紹介したホト突き神話のように天照大神は、大物主神(大蛇)に、自ら生贄(いけにえ)になった。と、すれば、この物語はなんと悲しい結末なのだろうか。 また、牛をトーテムとする種族と蛇をトーテムとする種族がからんでいる。そこで、異種族結婚を盛んにだったことを示すのではないだろうか。母権性社会では近親結婚をタブーとし、遠縁の男をむしろ歓迎した側面をもっていた。 ○牛頭と婆利はなんとサンスクリット語の音写(梵字) 稲田比売命(いなだひめのみこと)は、八坂神社では、かつて婆利女として祀られていた。婆利采女とも言われている。采女(うねめ)とは女官のことで、これは道教教理書に出てくる言葉である。地方の豪族の子女から選んで宮中に仕えたのが釆女である。したがって、神名としては婆利となる。 びっくりすることに、「婆利」とは、BALI、つまりサンスクリッド語そのもので読める。サンスクリット語のBALIの意味は、生け贄の供物である。婆利釆女は「生け贄のヒメ」という意味になり、ならば、ヤマタノオロチに人身供犠になるはずだったクシイナダノヒメとぴたりと一致する。サンスクリッド語の発音がそのまま神名になったといえないだろうか。婆利女が梵字の音であったことは、とてもびっくりである。 ○スサノヲは閻魔大王に習合した。 牛頭大王は「ごづ」と読まれる。牡牛を「ゴ」と発音するのもサンスクリッド読みである。梵字辞典に、[go」は男性名詞 牡牛のこととある。 一方、頭を「づ」と読むのは呉漢読みである。サンスクリッド語と中国語の重ね読みであろう。 牛頭大王は、外国語の発音をそのまま残している。「ゴ」は、いわゆる日本語になったサンスクリット語の一つといえる。 そこで、「Go-paksmata]という語は釈迦の三二相をのひとつ、牛のごとき眼を有するという意味で、漢訳では眼如牛王となる。「Go」は牛王と漢訳された。 とにもかくも、サンスクリッド発音の神名であることからインド源流説が有力となる。神名として非常に希有で貴重といえる。 その牛頭大王は印を結び、頭上に牛頭を頂く鬼のような姿だった。頭が牛である神々は、実は印欧大陸では古代から広汎に尊崇されていたのである。  The Outer Yama Dharmaraja 外護のヤマ法王 (ツィンマーマン・ファミリー・コレクション) ミトラ神の供儀となる牛 チベットで牛のつのをもつ憤怒尊はヤマ・ダルマラジャ。 ヒンズー教では牡牛の頭をした神はヤマ(YAMA)で死の神。 エジプトでは冥界の王オシリスが牛。 ペルシャのゾロアスター教のイマ ミケナイではミノタウロスが牛頭の神 ギリシャではハデスが冥界の神 (また、ポセイドンは海神にして馬(古くは牛)) 中国では、五岳大帝。(*閻魔王) これらの神々は、古代シュメールが起源であるとする学者もいる。人間が死後に行く法廷の審判神であり、冥界の支配神である。スサノヲは蒼海之原を治めることを命ぜられ、また根国を支配する神と位置付けられる。 スサノヲは海神(わだつみ)であり、かつ牛神である。これはギリシャ神話、ポセイドンと驚くほどよく似ている。スサノヲのモチーフは全ユーラシア大陸にまたがっていた。 *閻魔大王 中国では十王の一人となっている。別名、閻羅王。仏教のタンカなどでは、すでに角(つの)が無くなってしまっている。〔仏〕(梵語 Yama) 地獄に堕ちる人間の生前の善悪を審判・懲罰するという地獄の主神、冥界の総司。経典によっては地蔵菩薩の化身ともいう。像容は、冠・道服を着けて忿怒の相をなす。もとインドのヴェーダ神話に見える神で、最初の死者として天上の楽土に住して祖霊を支配し、後に下界を支配する死の神、地獄の王となった。地蔵信仰などと共に中国に伝わって道教と習合し、十王の一となる。焔摩。閻羅。閻魔王。閻魔羅闍(エンマラジヤ)。霊異記下「忽然(タチマチ)に死して―の国に至る」(広辞苑四版) *ヤマはチベット語だが、タイ語ではヤーク。「鬼」の意味となる。そこで、「薬師寺」のヤクは「鬼」という意味である。このことは、すでに知られていることだが、薬師寺にヤクはどこにいるのだろうか?探してみると、おられましたね。どこに?かと・・・いうと、本尊台座の四方にちゃんといましたね。  薬師三尊像とその台座 台座に彫られた窓のような部分にヤックがおられる。ヤックは「薬」の音訳である。 薬師三尊像とその台座 台座に彫られた窓のような部分にヤックがおられる。ヤックは「薬」の音訳である。 タイのヤックは実に勇ましい。仏陀を守護する鬼神として実に大きく堂々としている。(エメラルド寺院) タイのヤックは実に勇ましい。仏陀を守護する鬼神として実に大きく堂々としている。(エメラルド寺院)記紀の神話では、スサノヲは父神イザナキに叱咤され「根の国に行け」と追放されようとした。また、最後には熊成峰(くまなりのたけ)から根の国に渡ったとある。(日本書紀)。根の国とは黄泉の国と同じで冥土のこと。スサノヲがアマテラスが天石屋(あめのいわや)にこもってしまった事件でも八百万の神々が協議してスサノヲを根の国に追放した。古事記ではオオナムチが根の国に逃げ込むと、スサノヲからひどいいじめを受ける。スサノヲが支配したのは根の国、冥土だった。 Secret Witness 冥界を司る神としてスサノヲは*ヤマ・ダルマジャである。そして、どちらも頭は牛なのである。 *憤怒尊、ヤマ・ダルマジャはチベット宗派によってはヤマンタカとも呼ばれている。いずれにしても、水牛の頭を持つ。文殊菩薩の報身への顕現と言われている。 スサノヲ=ヤマはなんと古代ペルシャ、インドにまたがった広大な地域、ほとんどヨーロッパ・ユーラシア大陸全域に広がって信仰されていたのである。「マヌの法典」ではヤマは死者の審判者で、生前のおこないの賞罰を司る。それにしたがって、死者はスヴァルガかナラカ(天国か地獄)に行くことになる。このスヴァルガとナラカは「のるかそるか」という日本の俗語になり、いちかばちかという意味合いで現在も使われている。スサノヲは、冥界とのあいだの「境界神」でもある。日本密教の真言陀羅尼(しんごんだらに)が梵字の音写だったと考えれば、こうした庶民言葉にインド語が残っていることも驚くこともなかったのだろうか。スサノヲをスサ・の男と分解すれば、これはシュメールにあったスサという都市の男という意味になるが、ちょっと捨て難い解釈である。 ○クシイナダヒメはコブラ(ナーギー)だった! 妃の婆利女は蛇体である。そして、スサノヲとクシイナダヒメの二人の間の娘は蛇気神龍王女(だきしんりゅうおうじょ)といわれ、本尊のひとつだとされる。やはり蛇体の像として他のやしろに残されている。 さて、古代インド先住民の都市では、ほとんど蛇(コブラ)を祀っていた。神格をもつ蛇は全世界的規模で見いだせる。蛇は生命エネルギーと、脱皮をすることから不死の象徴とされた。インドでは男性蛇をナーガ、女性蛇をナーギィといい、下半身が蛇という姿をしている。降雨の魔力を持ち、生命力と繁栄を司る。水は水耕にとって最大の恵みであるので、水を守る神として崇拝される。 ところで、蛇(へび)を中国では龍と訳してしまった。そこで、仏典の龍はすべてインドの毒蛇コブラに置き換える必要があるかもしれない。龍王女はコブラの女神と読み替える。すると、ナーギィとなる。婆利女は、「生け贄のナーギィ」となる。弁財天(サラスヴァティ)も水にたいへん縁が深く、やはり本体は蛇。日本の五弁財天第一位といわれる奈良県大和の天河弁財天社秘蔵のマンダラには首から上が蛇のご神体が描かれている。(楳図かずおがホラー漫画で蛇少女を描いたが、天河社と因縁がある。蛇少女のイメージは天川村で生まれたに違いない?) ○ヤマタノオロチは偉大なる蛇(マホーラガ)? ナーガは人身蛇尾で描かれるか、または、鎌首を持ち上げたコブラが頭の上から突き出ている姿をとる。ヤマタノオロチは8つの蛇の頭をもった神であった。それとよく似ているのがインドの大蛇神。それは、マホーラガ(偉大なる蛇)と呼ばれる。この神は蛇頭人身、頭が蛇で、首から下は人間である。8つのコブラを頭上をもつマホーラガ、それがヤマタノオロチではないだろうか。御霊祭の八列目の八王子はヤマタノオロチだとすると、スサノヲの神話のキャスターが全部祇園御霊祭に登場してくることになるのだが・・・。 中国ではコブラがいなかったので龍と訳した。すると、漢訳教典の龍は猛毒の蛇コブラとなるだろう。 法華経序品には八大龍王が登場する。これらは、八大コブラ王と変えるほうがイメージとしては正しくなる。 Secret WitnessSecret Witness ○牛鬼蛇神と鳥のトーテム 中国では杜牧・李賀詩序にでている「牛鬼蛇神」。こちらでは邪神霊に見ているようだ。 この「牛鬼蛇神」の言葉は現代中国で盛んに使われた一時期があった。「打倒 牛鬼蛇神」(タートゥ・ニュー・グエ・スー・スン)がそれで、紅衛兵たちが叫び、また至る所にその貼り紙が貼られた。文化大革命を経験した人々は決してこの言葉を忘れないだろう。牛鬼蛇神は資本家・地主などを意味していた。中国では悪者扱いだ。中国は龍(ロン)の国と言われる。蛇神が龍に変じていたことを知ったら、中国人はこのことを信じるだろうか? 中国のトーテムが「龍」、半島は「鳥」である。半島の神話では王の始祖はみな卵から生まれる。 |

Secret Witness

神格をもつヘビ

また、この宇宙蛇は人間と交合して、半神半人を産むことができたらしい。とすれば、ギリシャ神話も、たんなるメルヘンではなくなる。彼らは、人間の娘と交合して子孫が残せた。今日の遺伝学からは、種が同一でなければならない。蛇族が例外なく好色であることは、ゼウスや三輪の神をみても理解できる。彼らは蛇であり、かつ人間であった。今日のレプティリアンこそが、彼らの正体であっただろう。彼らが、古代文明を築く原動力となる高度な智恵を持ち合わせていた。と、すれば、彼らを地球外生命体とみることができる。こう見るのは、あながちシュメールの研究家、ゼカリア・シッチンだけではなさそうである。アヌンナキは古代の神々であった。そして、たった一週間で新人類を作り上げた。蛇のような顔をもったレプティリアンが、天空から舞い降り、クローン技術でDNAを組み替えた。レプティリアンが大洪水のあと、再び天空に神々であるとすれば、ギリシャ神話も聖書も、すこしも非科学的ではなくなる。彼らが恐れたことは、自分たちが作った人間がみずからDNAを操作して、神々と同じようになることだった。人類が、いまその領域に踏みつつある。かつて神々が行ったことを人間が行うことを妨害しようとするだろう。 人ゲノムは解読されてしまった。レプティリアンの地球における活動が活発になるかもしれない。 ウラボロスと不死  ウラボロスは尻尾を加えた蛇である。ユングは「われとわが尾をくらい、交合し、はらませ、殺し、再生させるところのドラゴン」という。ウラボロスは超越的な生命力と永遠の生命を象徴する。ウラボロスは、アルファとオメガ、終わりと始まりが結合する。蛇の智慧に潜む謎は、命そのものに関係している。医療に使われた蛇杖での二匹の蛇は螺旋状にからまっている。それは、DNAの二重螺旋を象徴している。すべての生命体に共通に刻印されていたDNAがその尻尾と口をつなげたとき、生物は不死となる。DNAの先端にはテロメアと呼ばれる細胞分裂に係わる時限装置が付いている。分裂を繰り返すごとにこのテロメアは短くなり、最後には細胞分裂を停止してしまう。このテロメアは細胞分裂の回数を制御している。ところが、テロメアが環状(輪)になっている単細胞生物が多数存在する。その一つに大腸菌がある。つまり、大腸菌は環境が適合しているかぎり不死である。人間のテロメアを輪に繋ぎあわせて、転写すれば人間も不死になる。あるいは、細胞自身にテロメラーゼという酵素を作る力を与えテロミアを不断に修復してしまうか、テロメアの働きを無効にしまうか・・・のどちらかが考えられる。DNAのメディアである”ウィルス”に、ウラボロスのDNAを転写させて、人類を永遠に生きる生物に進化させることが可能である。しかし、フィジカルなDNAは、放射線や、活性酸素による電子衝突による転写ミスを修復することができない。おおよそ、平安な環境で、200年か300年ぐらいが寿命となるだろう。 完全なDNAであれば、クローン人間が生まれることは今日の科学では常識となっている。冷凍されたマンモスから、壊れていないDNAが一つでも見つかれば、マンモス復活計画が成功する。大腸ポリープなどは、遺伝子治療が、すでに実現されている。 ○古代ローマと蛇 古代に認識された遺伝子操作技術は蛇に象徴されていないだろうか?。日本で不老長寿が鶴と亀に連想されるのとおなじように、欧米人にとっては、蛇からは、死からの再生、不老不死を連想させる。また、牡牛は繁殖(性殖力)を連想させる。古代の遺跡になるほどヘビの片鱗は多く見いだすことができる。その中で最も興味深い遺跡は有名な古代ローマ都市・ポンペイだろう。ポンペイはAD79年、ヴェスヴィオ火山の噴火によって、あっという間に5mもの火山灰の下に埋めつくされた。二日前まで日常生活を営んでいた町が、そっくり復元されたので生活の匂いが感じられる異例の遺跡である。その古代遺跡(AD79)に、驚くことに薬屋があり、その表通りに面した壁画に巨大なヘビが描かれている。この薬屋には、なんと娼館の隣に店を構えていた。下船した船乗りたちが娼館の隣の薬屋でいったい何の薬を求めたのか、洋の東西とも答えは同じだった。そこで、言えることはヘレニズム世界でヘビは、精力増強・病気平癒・長寿を表わすものだったと言える。ヘビは若返りや生命力の蘇り、生殖力に御利益をもたらす「神様」として一般的に信じられていた。また百 年記念の家にある「バッカスとヴェスヴィオの絵がある神棚」には三匹のヘビが描かれている。裕福な家、ヴェッティ家には「ヘビを絞め殺すヘラクレスの図」の壁画、スタビア公衆浴場にある「ベェスパと犠牲の図のある神棚」などにヘビが見いだせる。また、へびをデザインしたブレスレットが遺体と一緒に発見されている。優雅なブレスレットは、貴婦人らのお守りであったに違いない。これら蛇神は、エジプトのイシデ信仰から来ていると学問的には言われている。 「へスペリデスの前に立つヘラクレス」を描いたサケルドス・アマンドゥスの家の壁画のなかの ヘラクレスと三人の婦人のなかで、左の女性は蛇の頭を手で撫でている。蛇はペットだったのだろうか?? この壁画では、蛇が非常にリアルに描かれている。 ポンペイの住人は、言うなればエジプトとの交易で栄えた。女神イシスがナポリにも導入され、ポンペイ劇場のそばにイシス神殿があった。ポンペイの三神は、ウェヌス(アフロディテ)、ヘラクレス、ディオニーソス。なんであれ彼らにとって、御利益のある神を祭ったと言える。そこで、わたしたちはこう考えたほうが的を得ている。それは、恋愛の神(縁結び)、船の安全の神様、受験の神様、安産の神様、交通安全の神様、戦勝の神様、病気平癒の神様、芸能の神様、金持ちになる神様といった日本的感性をストレートに投影させることができるということである。愛の女神・ウェヌスはポンペイの守護神、ギリシャのジュピターやアポロなどはもちろんポンペイでも主流の神様である。そして、神棚に描かれているヘビも、そしてエロス(キューピッド)も、幸福と豊穣を招く神様だった。  家庭の神棚 蛇は良き霊(アガトダイモン)大地の豊饒さを象徴していたと言われている。 巨大な蛇が卵を食べようとしている。  蛇が描かれている富裕な家のララリウム(神棚)(ポンペイの遺跡フレスコ画) ○スサノヲの后も異種族? カラ・カヤは魚を意味する古代ドラヴィダ語で、古くはカラ(カラクとも)、後にカヤとも言った。カヤには牛の意味もあるそうである。 スサノヲがペルシャから来た神人であり牛族。その牛族の神が、蛇族の姫と結婚するということは、スサノヲが出雲を守護したというモチーフを持たせている。スサノヲは牛族だが、出雲で英雄となった。スサノオの地ソシモリは、牛の頭の意味。牛頭山である。 それゆえに、国津系の「津」はいまの助詞”の”と訳せる)の龍蛇王を倒し、その姫を娶る。この蛇王は、処女を人質を周囲の国主に要求していたのだ。牛族の王が蛇族の女神を后に選んだのは一回きりのことではなかった。その後の大和朝廷のスメラミコトはずっと七世紀半ばぐらいまで、三輪山の一族から后を迎えていた。先住ヤマトの神、三輪山の大神神社(おおみわ)の大物主大神(おおものぬしのおおかみ)の氏族から姫(水女神)を迎えて天神(天皇)は世を治めていたのである。 このときから、スメラミコトはずっと、天神地祀(あまつかみくにつかみ)を祀る両勢力を臣(おみ)にしてまつりごとをおこなってきた。崇神天皇が地祀(くにつかみ)系の大神神社(おおみわ)を造営したと言われている。「ハツクニシラススメラミコト」と言われた崇神天皇と神武天皇は=ニニギノミコトであり、スサノヲからの三輪系の後をしっかりとした基盤にしたのではないだろうか。 川崎真治著「日本語の謎を解く」(読売新聞社1974年)は日本語の祖語としてシュメール語をあげている。シュメール語では、「牛頭」は「ウル・サグ」、武人の意味が重複している。「牛の頭」は戦いに関係する。バイキングは角が二本ある戦闘帽をかぶっている。また、日本の武将の兜もなぜか、半月状の二本の角をもつ。牛の頭は確かに兜の形に転じている。頭に角があるのは他に”鬼”がある。いわゆる虎の皮を腰に巻いた鬼は牛族で狩猟を専業とした山人であろう。単純に言えば蛇族=龍で水神に結び付き、牛族は”つの”で火神に結び付く。 ところで、龍にも二本の角がある。龍は蛇と牛の合体神か。だとしたら、こんなすごい神獣はない。スサノヲは牛族の神、ギリシャ人も牛族(ウル系)だった。ミケナイのミノタウロスは龍と戦う牛の神。乙女を怪物から救い、結婚する英雄である。ヘブライではアシュラ女神(太地母神Asherah)が、木に宿る霊であり、かつ天界の雌牛だった。その夫エル(セム語で神)が雄牛だった。(イスラエル、ダニエル、エルイヤなどエルは神の意味。)エルは雄牛の頭か、角をかぶった人間の姿をしていた。牛を聖獣とあがめ、牛をトーテムとする一族は、朝鮮語ではウル・サラム(牛・人)。シュメール語のウク、ウルの音は世界的に牛の意味で拡がっている。 *パルティア王国(イラク)には、スサという都市があった。 ○カタツムリのなかにシュメール語がある? カタツムリは漢字では「蝸牛」である。蝸は渦(うずまき)と虫をつけたもの。分かりやすい文字。その後ろにわざわざ牛の字をくっつけているのは何故だろうか。カタツムリには二本のかわいらしいツノがある。カタツムリのような小さなツノまで牛として形容しているのである。つまり、「渦巻の形をした牛」となる。日本語ではKata-tu-(m)uliとなり、kataが渦巻を、tuは助詞の”の”、最後に(m)uliが牛になる。uliがシュメール語。ウリが「牛」を意味していた。そこからまた、新たな発見が生まれる可能性がある。(参照文献 日本語の謎を解く) ○蛇が農耕の守護神になる理由 一方、蛇が農耕民族に縁深い理由は、ネズミと関係がある。ネズミは農作物を食い荒らす。ところが蛇がいるとネズミが増えない。蛇は完全な肉食でねずみを好む。森がなくなると蛇がいなくなる。するとねずみが増える。いわゆる生態系の循環である。ヨーロッパではケルト族のドルイド僧(古代信仰)たちが聖なる森を守っていたが、キリスト教の影響とともに急激に森林破壊が進行し、森は半減した。その結果、土ねずみが大繁殖してペストの大惨禍を招いた。ペストの流行でヨーロッパの人口は一挙に三分の一に減少してしまったのである。(1348~1349年) 日本では神社が鎮守の森として、里森(さともり)を残すようにようにした。自然の霊が宿る聖なる領域として、人々を恐れさせて近づけなかった(開発させない)。いわゆる隔絶型の神社がそれである。こうして里森は蛇の格好の生息地域となった。また、蛇を殺すことは農耕民族ではタブー視された。そのおかげで日本ではペストのような流行は起きなかった。蛇は多くの神社の祭神に秘されているだけでなく、実際に蛇を保護する役割を神社が果たしていた。 1998年の日本の宮崎 駿「もののけ姫」にも土地神の役割が見て取れる。人々を畏怖させ進入を拒む「たたり神」がいた。日本には人間の進入を拒む神がいる。このことを、ぼんやりと理解できたのではないだろうか。自然の利息で生活を営む古代人は自然の生態系の異変に敏感だった。乱開発や乱獲が自分たちの首を絞めるからだ。利息(自然の恵み)を減らすようなことはタブーだった。ところが現代人は自然とかけ離れて生活できるかのように思っている。 現代、「文明の自然破壊」による”地球異変”が広汎に露出しはじめ、国際的レベルで科学者や政治家が地球温暖化の対策に追われだした。炭酸ガスの排出や森林破壊の規模が余りに大きくなりすぎ、その結果の重大性をもはや無視できなくなったのである。ガイア(地球)はいま寒冷期になりつつあるのに、一向に気温が下がらない。そのためすでに恐怖感が一般人にシンフォナイズされてきたといえる。 (「第三の選択」(イギリスBBC放送制作/東北新社)は13年前、探査機から撮影した火星表面の映像が、あまりリアルで、長時間だったので衝撃を与えた。スパイのリークではなかったかと言われたが、すべてドラマに伏されてしまった。) 蛇神の正体 マヤの変形頭蓋 ロシアで発見された変形頭蓋

■2000年前から来ているリトル・グレイ  2015年/ペルー・アタカマ砂漠で発掘された状態の長頭頭蓋骨。 およそ2000年以上前と推定されている。 南米の富士山と呼ばれるミスティ火山があるアレキパ地方の砂漠地帯である。 眼窩(がんか)上部と前頭部(額)の境目に注目! 1)眉毛の位置が突出している。 この特徴は1991年撮影のGREYによく似ているように思える。 2)前頭部と後頭部の接合部に段差がある。 3)前頭部に比べて頭頂から後頭部のが大きい。 4)体型は痩せていて身長は90cn~120cm(Little Grey) 5)腕が細く長い。 6)あご骨が非常に貧弱 7)指の数が3本である。  1961年 メキシコ  1996年 ブラジル・ヴァルジニアで撮影されたGREY。(Varginiha UFO Incident) 現代人の頭蓋との違いが分かる。  長頭であることのほかに、額と眼窩の間にくっきりと明確なラインがある特徴がある。 顎は薄く華奢でオトガイ部がほとんどない。  あご骨の左右は7~8cmしかない。 上のGREYの顔と比べても適合する。  下歯は12本、噛む力は弱そうだ。人間の歯は14本。 ○忘れ去られた牛頭大王 明治元年(1868)、新政府は神仏分離令を命じた。このとき、平安時代から神仏習合の菩薩、権現などを武装した神官たちが焼き捨てたのである。神社内の仏像、仏具、経巻はことごとく灰に化したり、投げ棄てられるありさまだった。権現・牛頭大王の名はこうして人々の間から忘れ去られた。 ○世界の奇祭「牛祭」! 京都・太秦の牛祭の源流が印欧民族の広汎な古代信仰だ。また祇園御霊際で、スサノヲはヤマ、イナダノヒメはナーギ、ヤマタノオロチはマホーラガとしてインド系の神々との習合が明快に立ち現れてきた。 こうした説は、今はほかに、どこにも見いだすことができない。しかし、言えることは古くからの日本の神々、仏菩薩など、これは仏教だ、これは道教だ、これはバラモンだとか、はっきり区別することがほとんどできないほど重さなりあっている。 ○女神ターラーは胎蔵マンダラのなかに御座している! 太地母神が「壊される縄文土器」であったことは紹介した。また、そして、この章では、京都の太秦の摩多羅神がターラーではないかという疑問から出発した。だが、いったい、マンダラとどういう関わりがあるのか読者はいらだっていることだろう。 |

| Secret Witness なんと、ターラーは多羅菩薩として、 伝真言院胎蔵界曼陀羅の蓮華部院のなかに描かれている。 ヤマは焔魔天(えんまてん)として 外金剛部院南に、 ナーガ(ナーギ)は、難蛇竜王(なんだりゅうおう)、 跋難陀龍王(ばつなんだりゅうおう)として、 外金剛院部南、西、北の三門に、 マホーラガは 外金剛北に摩ご羅伽(まごらか)として三尊ほど描かれている。 古代の神々が包摂され、今も息づいている。マンダラはまさに壮大な歴史をもった神々、仏菩薩たちのパンテオンでもある。マンダラはパンティズム(汎神論)の頂点だといえる。しかし、それは多神教ではなく、一つの原初仏大日如来の化身(ペルソナ)でもあるので一神教でもある。欧米のキリスト教の指導者たちは、ほとんどこのパンティズムを理解できないでいる。

**Secret Witness **神社のお札は、最後にどうする? 神社にお返しして、焚きあげする。 お札や人形(ひとがた)を燃やすのは、生け贄の儀式が昇化したもの。 お札や、人形は身代わりになって供養される。だから、お札によく感謝の気持ちをこめて送ることだね。 **筆者の欄外コラム *世界最古の文字と日本の神々 川崎慎治著(参照文献)ほか・・・ 第8章 |